【コラム】ペプシマンの持ち方ラボ 定期連載第五回

[寄稿者:PepsiMan_ax]

デバイスカスタムの負け犬ことペプシマンがお送りする「持ち方ラボと不死鳥の騎士団」

今回でコラム第五回となります。

先日開催されましたデバイスカスタムに、お恥ずかしながらプレイヤーとして参加致したのですが、悔しくも予選敗退(実質的に最下位)と苦い結果に。

前回大会で2位と好成績を残せてしまっただけに、今回は優勝だと意気込んでいたのですが、結果は負け犬。否、マケイン。

負けて輝けるはずもなく、負けヒロイン特有のコミカルさもなく、灰になりながら日々を消費しました。

しかし燃え尽きても文字書き。

例え粉々になろうとも、六道輪廻を全クリしようとも、変わらずコラムと向き合っていきます。

さて今回はセンシについて、オムニバス形式で様々な角度から深堀りしていきます。

沼、沼、沼

おそらくFPSゲームで一番多く人の精神を蝕んだであろうもの、それがセンシ。

解像度やクロスヘアなどの沼は比較的ハマりにくいように感じますが、センシに関してはプロ選手も抜け出せないほど深く、ありえないほどぬかるんだ沼。

中にはラウンドごとに変更するプレイヤーもいるほどで、一貫して同じ数値を使い続けるプレイヤーは非常に稀有と言えます。

そもそも沼とは何故発生するのでしょうか。これは私の中で固まった見解なのですが、ズレのダムが決壊した結果であると考えています。

毎回同じセットアップを取っていたとしても、日ごとにズレは発生します。

そのズレは時間を経るごとに、その日のうちに修正されますが、完璧に修正されるわけではありません。

つまり翌日にズレを残した状態でプレイを開始し、新たなズレを従えながらの修正が発生するわけです。

ズレの蓄積指数が高まると、身体に違和感が発生し、何かを変えたくなる。

ここでズレの根本ではない=本質ではない箇所、つまり設定をいじってしまうことが沼の始まりです。

逆説的に言えば、沼の脱却法は設定を固定することから始まります。

沼とは自分の特性を把握しきれていない状態。

この感度を使ったとき、自分にどのような利点が発生し、どのような欠点が存在するのか。

これを知るために設定を固定するべきであることは、自明の事実でしょう。

よくある脱却法の勘違いは、ぴったりだと感じた設定で固定するという手法。

間違いではありませんが、正確には最短ルートではありません。

ズレを残した状態でぴったりと感じた設定は、問題を修正するにつれぴったりでないことが判明してきます。

つまり、

- ぴったりと感じられる設定を探す

- 使い続けて問題を修正

- 設定に違和感を覚える

- 設定を修正

- 3,4を繰り返して理解したことを基に設定を構築

といった5つのプロセス。

対して、私が最短だと考えるルートは

- よく使われる適当な設定に固定

- 使い続けて問題を修正

- 修正点を基に設定を構築

といった3つのプロセス。

これは単純にプロセス数が減るだけでなく、初動の作業量も減るため、修正に対するハードルがぐんと下がります。

禁煙の理由はくだらないほど良い。という言葉があるように、習慣の発端は適当であるほど、くだらないほど続くのです。

二の腕、センシ、ときどき肩甲骨

突然ですが、皆さまはセンシと腕の長さには関係があると思いますでしょうか?

もっと踏み込みましょう。

腕が長い人はローセンシを、腕が短い人はハイセンシを使った方が、良い結果を得やすいと思いますでしょうか?

私の答えはNoです。

腕の長短とセンシの高低の間には、直接的な関係がないと考えています。

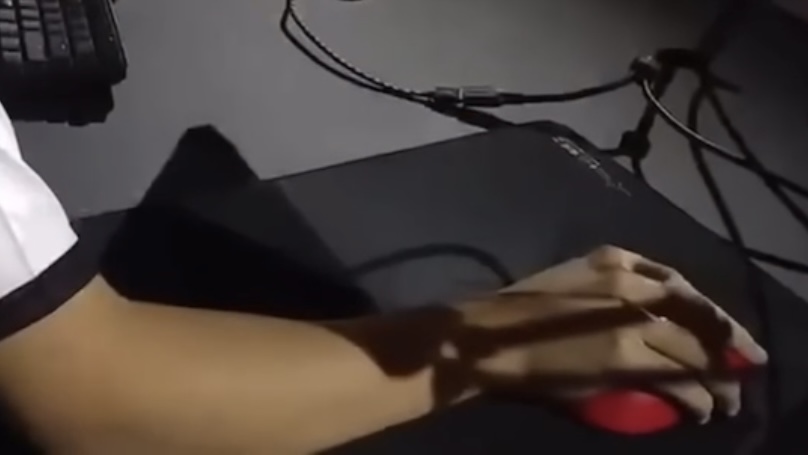

直接的な関係があると考えているのは、二の腕のズラし具合と腕の乗せ具合です。

マウス操作を行う上で、最も重要になってくるのがフットワーク。

低いセンシを扱うのであれば、フットワークが軽いに越したことはありませんし、高いセンシであれば多少重くしてでも安定感を優先させた方が無難です。

実例として、ローセンシを扱うstax選手と、ハイセンシを扱うnAts選手の写真を見比べてみます。

まずはstax選手から、執筆時点(3/22)でのセンシは800DPI 0.215(振り向き37.97cm)

※VALORANT//JAPAN “G2 vs T1 – VALORANT Masters Bangkok 2025 – Grand Final – Day 9”より引用

続いてnAts選手(画像中央)、執筆時点(3/22)でのセンシは800DPI 0.49(振り向き16.66cm)

※VALORANT//JAPAN “VALORANT Masters Bangkok 2025 – Swiss Stage – Day1”より引用

nAts選手は、腕を前に突き出し(二の腕と胴体のラインをズラし)、机にたくさん乗せる配置。

stax選手は、二の腕と胴体のラインを一致させ、机にあまり乗せない配置。

このような傾向が現れるのはなぜか。

端的に言えば、肩甲骨の可動域にあります。

基本的に、マウスの動きには肩甲骨が追従します。

逆を言えば、肩甲骨の動きが鈍ければマウスの動きが鈍くなる。

つまり肩甲骨を動かしやすい配置かどうかで、フットワークの軽さが決まるのです。

nAts選手の配置は、最初からある程度肩甲骨を浮き出させるものであり、また腕をたくさん乗せているため、その図式が変化しにくい。

よって、安定感が発生します。

stax選手の配置は、肩甲骨がリラックスした状態と同じであり、腕をあまり乗せていないので、前腕に発生する摩擦が少なく動きに制限が掛かりづらい。

よって、機動力が高まります。

例えばprimmie選手。

※VALORANT Champions Tour”TLN vs. VIT – VALORANT Champions Seoul – Knockouts – Map 1”より引用

例えばgyen選手。

※VALORANT//JAPAN”Riot Games ONE in Kアリーナ横浜 DAY1”より引用

このほかにも、aspas選手・f0rsakeN選手・t3xture選手など、数多くのプレイヤーがこの規則に則っています。

やはりプロシーンというものの特性上、パフォーマンスの安定が最優先になるため、不安要素の多いハイセンシにおいては同じにならざるを得ないのでしょう。

持ち方の深堀り、digrip

「持ち方ラボ」と銘打っている本コラムですが、肝心の本文ではいつも最後の方にちょろっと触れるだけ、という展開が多いように感じます。

そんな現状を打破すべく、第三章となる本項ではバキゴチに考察していきます。

最初からブチ飛ばした結論を述べますが「この持ち方はこのセンシが最も適している」という、いわゆる”結論的な組み合わせ”は存在しません。

プロ選手ですら同じ持ち方で異なるセンシを試しているので、「体現できている選手は未だ存在しない」と言い切って良いと思います。

しかし、それぞれのセンシを扱うプレイヤーには、ある程度の共通点があることも事実です。

例えば、先述のprimmie選手とnAts選手は、センシも持ち方も非常に似通っています。

ですが、ミドル~ローセンシになると、途端にこの共通点が見つかりにくくなります。

本質的に似ている部分、例えば「人差し指と中指の間を境目として固定の特性が分かれる」などの事象は多く見られるのですが、全体の形状が似通っているものは非常に少ないです。

この対比構造が起きるのははなぜか。

私の考えでは、制御と援助の違いにより、これが生まれている可能性が高いです。

ハイセンシを扱う上で必要な技能は、いかに効率よくマウスの動きを制御できるか。

ハイセンシは、読んで字のごとく高い敏感さを有した設定。

つまり、少しマウスを動かしただけで、ゲーム内の視点は大きく動いてしまいます。

この大きな動き、いわゆる暴発を防ぐために制御する構造を構築せねばならないのですが、人間の手が有する制御構造のバリエーションはさほど多くありません。

具体的には、両端に壁を作り挟み込むか、全体のバランスを統一させるかの二つが主です。

nAts選手・primmie選手は前者(壁構造)に該当します。(後者はsomething選手・t3xture選手が該当)

ミドル~ローセンシを扱う上で必要な技能は、マウス移動をいかに素早く行えるか。

もっと詳しく表現するなら、反応から出力までに発生するディレイをどれだけ減らせるか。

ローセンシは操作にかかるエネルギーが比較的高く、動き出しはそのピークにあたります。

この動き出しの援助を行うのが持ち方なのですが、先述の制御とは異なり、援助の方法は多岐にわたります。

例えば、重要な点のみを抑えて効率よく力を伝える配置をしても良いですし、全体を包み込んで全体を動かす配置をしても良いです。

要は、完璧にコントロールする必要がなく、逆に余白が存在したほうが都合が良い。

この余白は個人によって異なるため、バリエーションが無数に存在するわけです。

第二章で触れたフットワークもバリエーションの一つで、繰り返しにはなりますが、必ずしもローセンシにおいては軽い方が良いというわけではありません。

何事もバランスであり、このバランスを制した人がプロなのです。

バランスという言葉が出ましたね。

聞きましょう、良いバランスとは何でしょうか。

私は二つの回答があると考えています。

ひとつが一貫性、もうひとつが調和。

持ち方は最終的に二つの境地へたどり着きます。

片方は、人差し指と中指の間を境目として持ち方の固定のが分かれるタイプのもの。

片方は、全ての指が同じ力をかけているもの。

実例として前者はLeo選手、後者はZekken選手が分かりやすいかと思われます。

もっと抽象化すれば、全体を同じ力で包み込むか、両端を固定するか、の二つ。

お察しの通り、これはハイセンシの制御構造と重なります。

つまり、持ち方はセンシに則って作るべきではなく、自分の特性を知り、それに基づいて構築したほうが上手く行きやすいのです。

ただし、再三言うようですが、どちらかを絶対的な基軸にするべきではないです。

まず持ち方があり、次にセンシがあり、最後にその二つをすり合わせる。

そうして持ち方のバランスが完成し、セットアップのバランスが完成し、自分自身のバランスも完成します。

良いバランスという言葉が指すのは、そういった状態のことなのでしょう。

おわりに

ジャンプ漫画によくみられる、ストーリー物の合間に挟まるオムニバスギャグ回、みたいな位置づけで書いたつもりなのですが、内容が内容なだけに濃縮・希釈が上手く行かなかったように思います。

つくづく力不足を実感する毎日ですが、次回は”つなぎ”の部分に注視しながら執筆いたしますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

面白いと思っていただけたら、Xのフォロー、YouTubeのチャンネル登録を是非お願いします。